前言: iPad Pro 13 吋的體驗 #

拍拍君在去年底購入了 13 吋的 iPad Pro (M4) 搭配 nano-texture 奈米質感螢幕,為了追求更高的生產力,還一併入手了 Apple Pencil Pro 和 iPad Pro 巧控鍵盤。原本對這套組合充滿期待,但實際使用了幾個月後,卻感到非常失望。

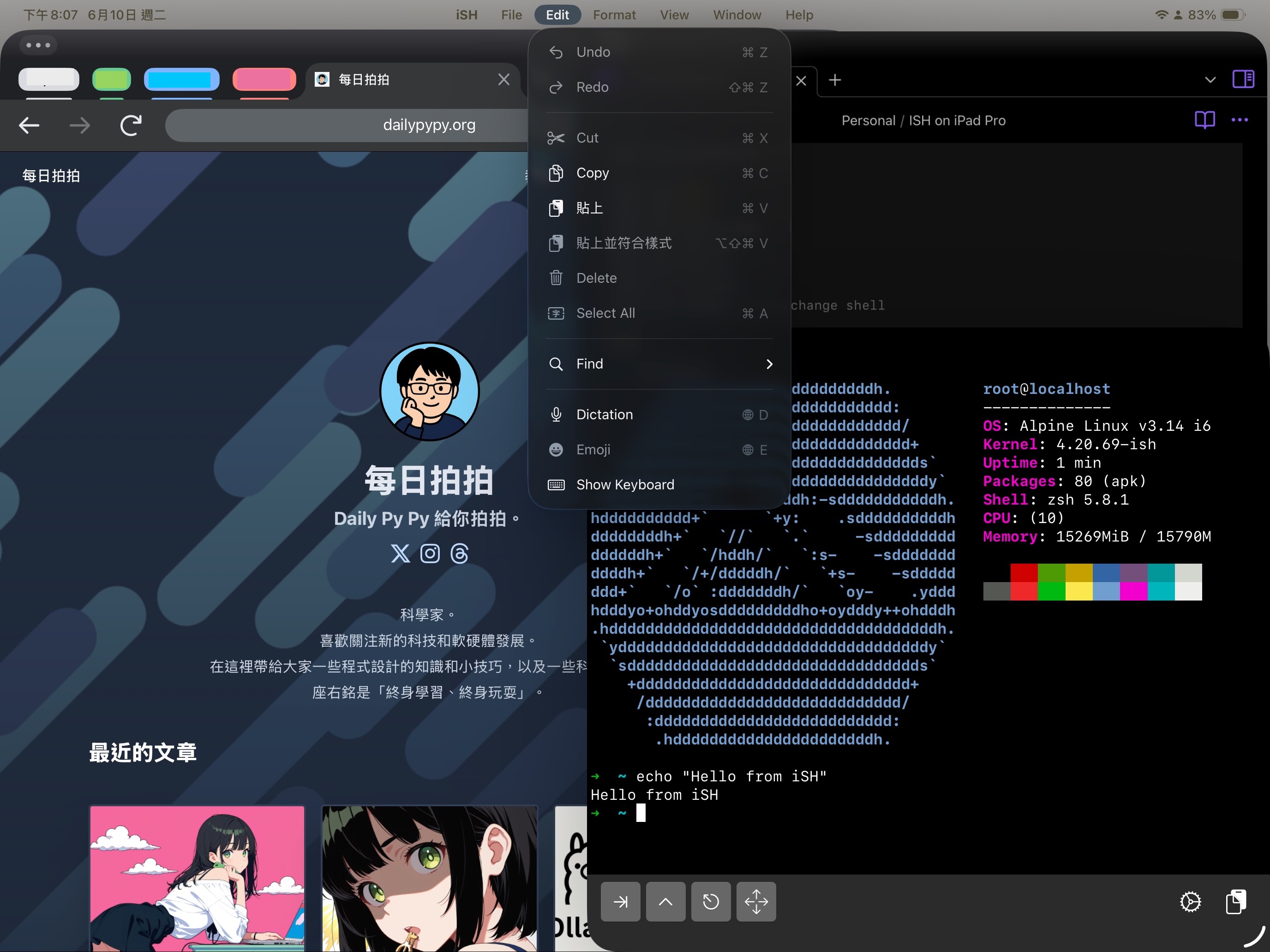

首先,iPad Pro 加上鍵盤的重量幾乎已經等同於一台筆電,但卻沒有筆電的完整功能——沒有內建終端機,寫程式必須經過一大堆繁瑣設定,遠不如直接使用 Macbook Pro 來得便利。M4 Pro 晶片帶來強大的效能,卻只能淪為「性能過剩、生產力貧乏」的高級娛樂裝置。唯一的亮點是 Apple Pencil,但坦白說,對於像我這樣非藝術、設計領域出身的使用者,日常幾乎派不上用場。筆記與其手寫,不如直接用 Markdown 輸入還更容易整理。一整個下來,說是大失所望一點也不為過。

WWDC 2025 新系統發表 #

就在昨天(美國時間 6/9),蘋果於 WWDC 2025 全球開發者大會上發表了最新一代作業系統,並且首度將所有系統的版本統一為「年份」。也就是說,最新的作業系統分別是:iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26 以及 visionOS 26,超級好記!(不過今年其實是 2025 年啦 XD)

本次最令人期待的,無疑就是 iPadOS 的多工功能大改版,簡直可以說是「砍掉重練」級的變革!

iPad 多工模式進化 #

回顧過去,iPad 的多工功能其實非常陽春。最早僅能將螢幕左右分割,雖然能調整寬度,但用途有限,頂多一邊瀏覽資料一邊寫作。之後雖然加入了彈性縮放,但多半還是兩個 App 並列,難以稱得上真正的多工。另一種模式則是主畫面加上側邊縮圖,雖然切換流暢,但使用體驗與筆電仍有明顯落差。

這次更新後,我立刻進入多工設定一探究竟——

除了以往的「全螢幕 App」和「幕前調度」,這次終於新增了「視窗 App」選項!每個 App 都可以像電腦一樣彈性調整視窗大小。

甚至連左上角那個 macOS 經典的紅綠燈(關閉/最小化/最大化)視窗按鈕也移植過來了。

只要從 App 視窗頂端輕輕下滑,還能叫出功能欄。

加上新版的「檔案」和「預覽」App,讓人不禁猜想,蘋果是真的打算把 iPad 與 Macbook 之間的界線再度拉近一步。但是…

嚐鮮心得 #

經過一天的實測,拍拍君對這次 iPadOS 26 的多工新功能給出… 頂多 80 分吧。當然,目前還只是 beta 版本,許多 App 尚未支援自由縮放視窗,有些只能固定一兩種尺寸,或縮小時畫面會有遮蔽的 bug。螢幕頂端的工具列也幾乎都沒有 App 支援。不過這些問題相信隨著後續更新都能陸續改善。

然而,iPad Pro 搭配鍵盤後,重量已經追上 Macbook,這次的「視窗多工」更新,真的讓它值回票價了嗎?很可惜,目前我的答案依然是否定的。

以下是拍拍君認為目前 iPad Pro 仍存在的幾個主要缺陷:

-

缺乏完整生產力軟體支援

要真正與筆電並駕齊驅,iPad 仍然缺少原生的「終端機」和 Shell,像 Xcode 這類真正能提升生產力的軟體也無法支援。結果就是,除了影音娛樂或繪圖等特定應用外,iPad 的強大效能大多時候都顯得多餘,難以被充分發揮。 -

多工與視窗彈性有限

由於 iPad 強調觸控介面,每個 App 的 UI 設計都預設視窗有一定大小。一旦視窗縮小到小於四分之一螢幕,就會變得難以操作。即便可以同時開啟許多 App,實際上主要 App 仍然需要佔據一半以上的螢幕空間,其餘空間僅能顯示附屬內容,實用性大打折扣。 -

Apple Pencil 發揮有限

iPad 最大的特色除了觸控,就是 Apple Pencil。然而這次系統更新,並沒有帶來讓 Apple Pencil 更便利的新功能。除了繪圖和手寫之外,似乎依舊沒有更進一步的應用場景,讓人感到有些可惜。